澳大利亚的先天困境:坐拥全球第6大面积,为何难逃4大地理缺陷?

澳大利亚面积世界第六,却被自己“废”了大半:这块看似躺赢的大陆,为啥总被说“先天残疾”?那四个几乎无解的地理死局,才是真正卡住它上限的地方。

01一、缺水,人口分布畸形

澳大利亚有约 769 万平方公里的国土,世界第六,比印度大一倍多。但全国人口只有 2700 多万,大约 80% 的人挤在东部和东南沿海的一圈城市里——悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德莱德,再加上一点散落的小点。

你如果只看地图,会以为它是个“大陆级王者”。可一看人口热力图,瞬间变成了一圈沿海光带包着一整块空心。

原因不复杂,就3个字:太干了。

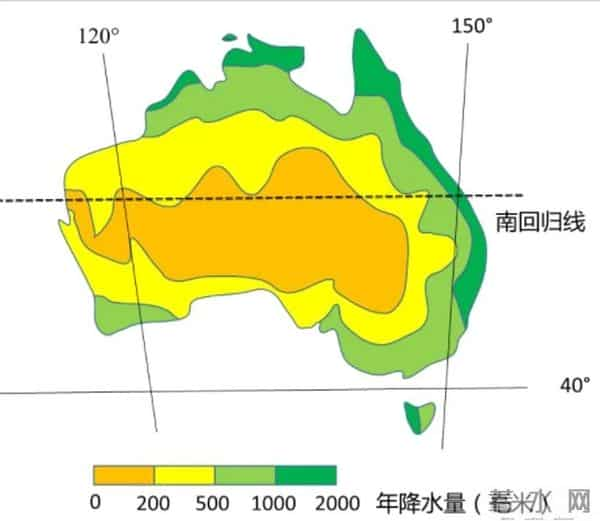

从全球大气环流来看,澳大利亚大部分国土正好卡在南回归线附近,长期被副热带高压带统治。这个带来的效果是空气下沉多,上升少,云不容易形成,降雨自然就少。

这就导致了现在的澳大利亚约 35% 的土地被正式划为沙漠(比如著名的辛普森沙漠、大维多利亚沙漠)。

还有大量地区是年降水量 200 毫米上下的半干旱带。而真正年降水 超过500 毫米以上、适合稳定农耕和大规模定居的区域,只沿着东南、西南沿海薄薄一圈。

更要命的是,它没有一条像样的“大运河级”河流穿越内陆。

中国有长江、黄河,美国有密西西比,哪怕内陆气候不完美,至少有大河把水和泥带进来,造出一连串绿洲和粮仓。

而澳大利亚最长的墨累—达令河系统,干支流加起来全长3000多公里,流域面积” 约106万平方公里,但就年均径流量而言,墨累—达令多年平均仅 21 km3,约为长江的 2%、密西西比的 3%,流量小、蒸发大,旱年的时候下游能被抽到几乎断流。

这就形成了一个很难逆转的格局:中间太干,缺少可靠水源,农业和城市都难以稳定扎根。

想靠大工程“调水进内陆”,本身可调水量就不大,还会伤到沿海既有农业和生态。人口自然只能沿着有雨、有河、靠海的地带一字排开,内陆大片留空。

很多人喜欢说“澳大利亚是买来的农场、白送的矿山”,这话有点夸张,但也现实。它的陆地体量确实巨大,不过对现代人类来说,中间那块基本没法大规模利用。

02二、土壤贫瘠

事实上,澳大利亚的大陆非常“古老”,并不算一块肥沃的大陆。

澳大利亚大陆形成于20亿年前的元古宙,这块地壳很长时间没经历像青藏高原那样的大规模造山运动,地表长期风化、侵蚀,岩石里的养分被几百万年的雨一点点冲刷走,留在土壤里的可利用元素其实很少。

你可以把它想象成一块反复被榨过汁的海绵,表面看着还在,但水分和营养已经薄得离谱。

从数据上看,澳大利亚人均耕地面积在 1 公顷以上,是中国的十倍,看起来像个“农业天堂”。但问题在于这 1 公顷里很大一块是勉强能种的地。

真正既有足够降水又有肥力的高产田,集中在新南威尔士州、维多利亚州、昆士兰东南部那一圈,面积远没有数字那么夸张。

20 世纪中期,澳大利亚也曾有过一波雄心勃勃的“开垦运动”。

以西澳大利亚州为例,上世纪 50–70 年代,大量本地桉树和原生灌木被砍伐,改成小麦、油菜等作物的农田。刚开始几年产量还不错,大家都以为挖到了“第二块粮仓”。

结果几十年后,土壤盐渍化就爆发了。

原来,本地深根植物能把地下水分“抽上来”蒸掉,维持一个相对稳定的地下水位。但树林一砍,浅根农作物替上,地下水位抬升,溶解在水里的盐分跟着上浮,水分蒸发后,盐留在表层。大面积土地就变成了“白茫茫”的盐碱地,草木难生。

澳大利亚自然资源管理机构估算,至少有 200 万公顷土地已经出现明显盐渍化,还有上千万公顷处于潜在风险区。对一个本就水少土薄的国家来说,这相当于在已经很窄的农业家底上,再割掉一块。

一旦出问题(比如盐渍化、风蚀),恢复成本极高,远比在一块新地上重来要难。

03三、地理位置偏到“当不好枢纽”

当今世界的三大经济核心——北美东海岸+西欧+东亚沿海,基本都集中在北半球中纬度地带,彼此之间有密集的航线、海运线和信息流。

澳大利亚在哪?在这三大圈子的“正下方”,像是被挂在地图边缘的一个大岛。

具体到距离上呢?悉尼到上海,大约 7800 公里。悉尼到洛杉矶,约 12000 公里。悉尼到伦敦,动辄 17000 公里,通常还要中转。

最近的大国是印尼,但印尼本身又是一个多岛发展中国家,内部交通就够头大,谈不上什么“全球枢纽”。这点就已经限制了它很难做世界工厂,也很难做世界码头。

搞制造业,哪怕是高附加值产业链,零部件、设备、人才都要跨国频繁流动。中国、德国、日本可以把工厂建在本国沿海,是因为离供应链上下游都不算远,少则几百公里,多则几千公里的航程,运一趟货、飞一班人都还能接受。

澳大利亚要接入这张网,每一次都是几千到上万公里的往返。矿石、粮食这类大宗商品还好。一船一船慢慢拉,时间成本可控;但对于讲究“周转速度、库存效率”的精密制造业,这种距离是天然的负担。

再看看荷兰,国土只有澳大利亚的 1/185,却卡在莱茵河入海口,是欧洲内陆货物通往世界的必经之地。

还有新加坡,面积比一个澳洲农场还小,却扼守马六甲海峡,成了东西方海运的瓶颈和转盘。

这些地方之所以能把有限土地“放大”,靠的就是一个,站在交通和贸易的路口。

澳大利亚的问题恰恰在于,它虽然有很长的海岸线,但离主干线偏了一大截,更多时候是“终点站”,而不是“中转站”。

04四、“玻璃大陆”的极端气候,所有短板,都在被放大

最后这一条,是近几十年越来越明显的“动态放大器”——极端气候和脆弱生态。

澳大利亚本身就处在一个很容易被厄尔尼诺/拉尼娜事件左右的区域。简单来说,厄尔尼诺年份,东澳洲偏干,旱情加剧。拉尼娜年份,降雨偏多,洪水风险上升。

这种在“干到裂”和“水到漫”之间来回摇摆,对一个内陆干旱、沿海高度集中的国家来说,是很折磨人的背景板。

最典型的案例,是 2019–2020 年那场“黑色夏季”山火。那一轮火灾,从 2019 年冬天就零星点燃,到了当年春夏,多地同时失控。

据统计估算,那场山火总面积超过 1860 万公顷,相当于半个日本。有超过 10 亿只动物在火灾中死亡或受伤,包括考拉在内的多种本土物种遭受重创。

火灾本身不是一天烧出来的,它背后是长期干旱、高温、林下可燃物累积的结果。

而这些因素,又和前面讲的自然条件紧紧缠在一起:内陆干燥、冷锋过境,风一刮,火头推着就走。土地脆弱,一场火把表土一烤、植被一烧,水土流失、退化风险陡增,人口高度集中在东南沿海,一旦火往沿海山地推,威胁的就是那点精华区。

同一时期,洪水和海平面上升也没少给它添堵。东海岸的布里斯班、利斯莫尔等城镇,近年来频繁遭遇“百年一遇”级别的洪水,居民几乎每隔两三年就要搬一次家、重刷一次墙。

生态层面,澳大利亚还有一个绕不开的标签:本土物种特别多,但特别脆弱。

长期的地质孤立让它演化出各种“澳洲限定版”——袋鼠、考拉、鸸鹋只是网红,真正占数量的是大量小型有袋类、鸟类、爬行动物。它们适应的是一个竞争者少、节奏慢的环境,对环境震荡非常敏感。

而人类过去两百年的开发,几乎是在这块玻璃上反复刻划,引入兔子、狐狸、甘蔗蟾蜍等外来物种,造成连锁生态灾难,大规模砍伐本地森林、开垦农田,加剧土壤退化和生境碎片化,极端气候频率上升,让已经受伤的生态系统更难恢复。

极端气候叠加脆弱生态,让这块大陆变成了一张“动一下就出事”的薄纸,任何错误的开发或侥幸,代价都被成倍放大。

05写在最后

然而,天无绝人之路,正是这些看似“无解”的地理缺陷,在很大程度上铸就了澳大利亚“坐在矿车上的国家”的命脉。贫瘠的土壤和干旱的气候,使得内陆广袤的荒地得以免于农业开发的破坏,巨量矿产资源得以完好保存。同时,缺乏植被的荒漠地貌,反而降低了矿产勘探和露天开采的难度与成本。

这就是澳大利亚的宿命。不是不努力,而是自然条件为它划定的赛道,本就如此独特而狭窄。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。